特集・コラム

雅な世界で育まれた【京ことば】

「おこしやす」

レンタル着物岡本では、お客様がご来店された際に

**「おこしやす」**という言葉でお出迎えしています。

実際にご利用いただいた方には、聞き覚えのあるフレーズではないでしょうか。

この「おこしやす」は京都の方言である京ことばのひとつ。

「いらっしゃいませ」ではなく、あえて京ことばでお迎えするのは、京都ならではの風情や伝統を大切にしているからです。

京ことばは一般的には京都弁と呼ばれていますが、

京都が千年以上にわたり日本の都であった背景から、単なる方言としては扱われていません。

実際に明治時代までは標準語として使用されていたと言われるほど、人々の暮らしに深く根付いた言葉なのです。

京都観光で着物を体験される際には、

こうした言葉や文化の背景にも触れていただくと、より一層京都らしい時間を楽しんでいただけます。

御所ことばと町方ことば

京ことばと聞くと、多くの方が舞妓さんや芸妓さんの話し言葉を思い浮かべるのではないでしょうか。

けれども実際には、それだけではありません。

京ことばのルーツは大きく分けて**「御所ことば」と「町方ことば」**の二つ。

まず「御所ことば」とは、皇室の住まいが京都にあった時代

、宮中で用いられていた独特の言葉です。

天皇に仕える女官が多く使ったため「女房言葉」とも呼ばれます。

昔の公家の喋り言葉としてよく耳にする「まろは〜」「〜でおじゃる」といった表現も、この御所ことばの一部です。

さらに「おむすび」「おじや(雑炊)」「おひや(水)」など、今も日常で使われる“お”を接頭につける言葉も御所ことばに由来しています。

一方の「町方ことば」は、商家や町民が使っていた言葉で、地域や職業によって表現が異なり、

仕事の専門用語も多く含まれていました。

祇園で働く舞妓さんや芸妓さんが話す京ことばは、この町方ことばにあたります。

はじめにご紹介した「おこしやす」も町方ことばがルーツで、京都らしいおもてなしの心を表す言葉です。

ちなみによく似た言葉の「おいでやす」は、花街では一見さんや急なお客様に使う言葉で、

「おこしやす」の方がより丁寧で歓迎の気持ちが強いとされています。

このように、公家文化から生まれた御所ことばと、

町人文化から生まれた町方ことばが時代を経て混ざり合い、今に受け継がれる京ことばとして形づくられてきたのです。

京ことばの響き

今の京ことばの特徴としては、日本語の方言の中でも独特の響きを持つと言われています。

「てぇ(手)」「めぇ(目)」のように母音を長く発音したり、

「ろぉーじ(路地)」「こぉーて(買うて=買って)」などのように頭の音を長く引くため、

優雅で穏やかな優しい印象を与えます。

イントネーションに抑揚があり柔らかな印象を与えるのが京ことばである一方、

あまり抑揚がなく平坦寄りの語尾の音によって強めの印象を与えるのが大阪弁です。

関西弁として一括りにされることも多いですが意識的に聞いてみると結構違うものです。

語尾が独特なのも京ことばの特徴です。

「〜はる」(丁寧な表現)

「〜へん」(〜しない)

「〜かぁ」(〜だよ)

をつけるというのも京ことばとして有名ですね。

京ことばの「本音と建前」

また直接的な物言いを避け、遠回しに言う傾向が見られるのも特徴です。

『ぶぶ漬け食べはりますか?』はよく聞く表現ではないでしょうか。

ぶぶ漬けはお茶漬けの意味で、

お酒の席での締めであるお茶漬けをすすめることで『早く帰ってほしい』という意味を暗喩しています。

本音で話すことを避け、遠回しに物事を伝える言い方をする為、

京都の人は裏表が激しいと言われることもよくあるようです。

しかし悪意を持って遠回しに言っているわけではなく、

相手を傷つけたり恥をかかせたりしないようにストレートに伝えることを避けているのです。

しかしこれはいわゆる「言い伝え」のような物で現在では

「ぶぶ漬け」を使用している場面はほとんど無いといっても過言ではないでしょう。

捉え方や感じ方はいろいろとあると思いますが、

このことばを意図的に使って京都をイメージさせることがひとつのカルチャーになっているのではないでしょうか。

同じような例をあげると次のようなことばもよく取り上げられています。

『〇〇ちゃん、ピアノ上手になりましたなぁ』

これはあなたの家から出ているピアノの音がこちらまでよく聞こえていますよ、もう少し静かにしてください。

の意味だと解釈されています。

人と物、情報とお金が集まる大都会であった都の京都だからこそ

、いろいろな揉め事は避けたいと思い、遠回しな表現になったと言われています。

京都人の気質である相手を思いやったり立てたりする気持ちからこのような物言いをするんですね。

京都はやはり特別な街です。

敷居が高い、憧れがある・・・その様な潜在的な気持ちが

もともとの京ことばの持つ意味を超えて

どうしてそのような言い回しになったのか等

その背景をも面白く揶揄するようなイメージになったのではないでしょうか。

こうした京ことばの背景には、

長い歴史の中で幾度も権力者の交代を経験した先人たちの、

「本音と建前」を使い分ける暮らしの知恵が息づいていると言われています。

京ことばと京都の変化

京都ならではの地場産業でもあり、

日本の伝統文化及び民族衣装でもある『着物』も、

時代の流れと共に形式や格式にとらわれず変化しております。

着物レンタルという提供方法によってお客様に身近に、

尚且つ気軽にお召しいただけるようになっているのもその変化の一つです。

昨今、京ことばもまた人々の生活の営みの中で時を経て、

さまざまに言い方は変化しても、昔からの方言などはいつの世も残り受け継がれ言葉の力として活かされています。

では具体的に昔から今もなお京ことば及び京都弁として、

また関西弁などとしても使われる言葉の数々をご紹介いたします。

ありがとう→おおきに

ごめんなさい→かんにんえ

頑張ってください→おきばりやす

行ってらっしゃい→おはようおかえりやす

おはよう→おはようさんどす

よろしく→よろしゅうおたの申します

いくじなし→あかんたれ

いじわる→いけず

もったいない→しまつせなあかんえ

面倒くさい→じゃまくさい

だめ→あかん、あきまへん

お湯、お茶→おぶ

卯の花→おから

ゆで卵→にぬき

突き当たり→どんつき

私→うち

美人→べっぴんさん

聞いたことのある言葉はありましたか?

別の地域によっては同じ言葉でもまた違った言い回しがあるところもありますよね。

言葉があるのは人間の世界のみで、人と人とのつながりには言葉はなくてはならないものだと思います。

言葉の表現で人は嬉しくなったり楽しくなったり明るくなったり幸せな気分になったりしますね。

逆に悲しくなったり辛くなったり暗くなったりもします。

言葉の力とは魔法のようですごい力を持っているのだと痛感いたします。

方言というのは標準語とされている言葉とはまた違った雰囲気、印象を人に与える物だと感じます。

今では京ことばも大阪弁を中心に関西弁として共通語化しつつあり、その特徴も薄れつつあります。

ですが、京都のお店や花街ではいろいろな場面で京ことばに出会うことができます。

京都にお越しいただき観光される際には、

京ことばに耳を傾けていただければきっと趣深く京のわびさびを感じていただけることと思います。

世界から見ても注目されている人気の観光地である京都ですが、

京ことばという観点からもたくさんの方に京都の良さを感じていただければと切に願います。

是非ともその際にはレンタル着物岡本にてお着物をお召しになられて、

私たちの「おこしやす」を聞いて頂き、より一層京都の雰囲気を楽しんでいただければ幸いです。

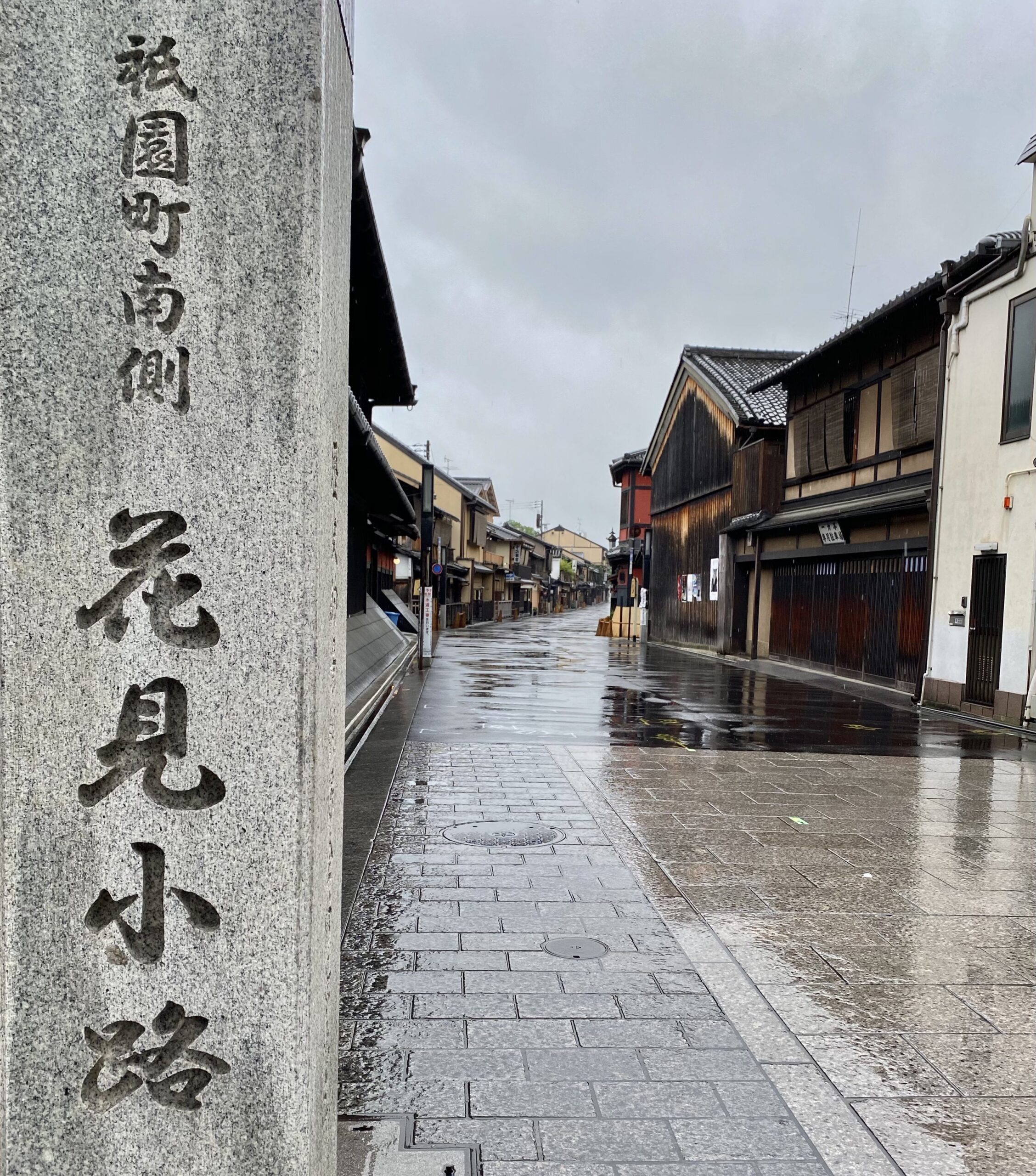

【 この記事の著者】

レンタル着物岡本 八坂神社店

〒605-0073 京都市東山区祇園町301-1

TEL: 075-532-0510

HP: www.okamoto-kimono.com

Instagram: rentalkimonookamoto

Tiktok: @rentalkimono_okamoto

Facebook: Facebook/rentalkimonookamoto

X(旧ツイッター):@okamotokimono

lit.link: lit.link/rentalkimonookamoto

京都についての様々な情報を掲載した記事をご覧頂けます。

京都に住む当店のスタッフが、京都に関する歴史や観光、地域情報など様々なことを掲載しています。京都の知識を深めて頂くことで、より観光をお楽しみ頂けると思います。